Когда мы говорим о русском стиле в архитектуре, что приходит на ум? Золотые купола православных храмов? Избы с резными наличниками? Имперские дворцы Петербурга? Или, может, сталинские высотки? Проблема в том, что все это слишком разные вещи, чтобы назвать их единым стилем. Русский стиль — это собирательный образ, который скорее существует в головах и книгах, чем в реальной архитектурной практике. Давайте разберемся, почему так получилось и что стоит за этим понятием.

Лоскутное одеяло истории

Архитектурное наследие России — это результат влияния множества эпох, культур и традиций. В древности формировалась уникальная славянская традиция, которая отразилась в деревянных церквях с шатровыми крышами. Затем, с принятием христианства, на Русь пришли византийские формы: крестово-купольные храмы, кирпичная кладка, сложные орнаменты. Эти традиции причудливо смешивались с местными.

В XV–XVI веках появилась та самая «русская экзотика», которую мы знаем по собору Василия Блаженного с его разноцветными куполами. Однако даже этот собор — не русский стиль в чистом виде, а экспериментальный микс традиций. Тогдашние зодчие вдохновлялись не только местной культурой, но и итальянскими мастерами, приглашенными к царскому двору.

Век классицизма и империи

С приходом Петра I все изменилось. Царь буквально навязал западноевропейскую архитектуру, особенно голландскую и немецкую. Барокко, классицизм, ампир — вот что доминировало в XVIII–XIX веках. Конечно, русские архитекторы добавляли свои штрихи: элементы славянского декора, фольклорные мотивы. Но это скорее стилистическая игра, чем создание самостоятельного направления.

Попытка систематизировать русский стиль пришлась на XIX век, когда романтический интерес к национальной идентичности захватил умы интеллигенции. Так возникло «псевдорусское» направление — использование мотивов древнерусской архитектуры в сочетании с современными строительными методами. Это время, когда строились доходные дома с теремным декором или вокзалы с «луковицами». Но и этот стиль не стал универсальным — скорее, модной тенденцией.

Советское наследие: от конструктивизма до ампира

XX век принес новые вызовы. Советская власть отвергла религиозные и монархические символы, а вместе с ними и национальные архитектурные традиции. В начале века авангардные движения вроде конструктивизма создавали архитектуру, оторванную от прошлого. Однако уже к 1930-м годам в моду вошел «сталинский ампир» — грозная смесь неоклассицизма и советской идеологии.

Позже, в эпоху хрущевской оттепели, архитектура и вовсе стала универсальной и функциональной. Панельные дома могли стоять как в Москве, так и в Берлине, теряя привязку к национальной идентичности.

Почему русского стиля не существует?

Если посмотреть объективно, в России никогда не было единого архитектурного стиля, который можно было бы назвать «русским». Скорее, это набор стилистических элементов, адаптированных к конкретному времени, месту и политическим условиям. Русская архитектура всегда была зеркалом своей эпохи, отразившей бесконечное переплетение востока и запада, традиций и модерна.

Это отсутствие единого стиля — не недостаток, а сила. Оно делает архитектуру России многослойной, интересной, богатой. В каждом уголке страны можно найти здания, которые удивляют своим стилевым разнообразием.

Что значит «русский стиль» для нас сегодня?

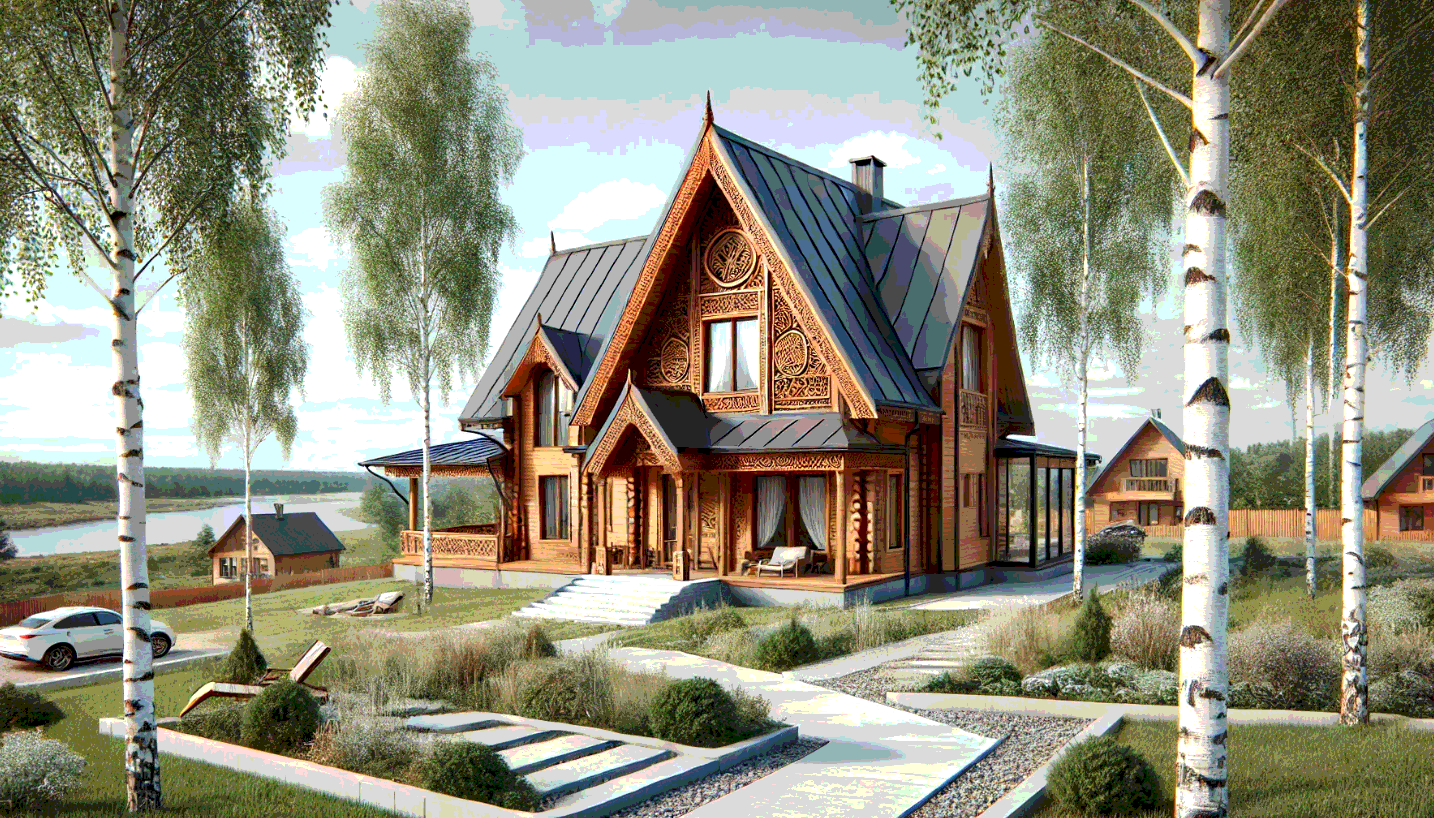

Сегодня разговоры о русском стиле чаще ведутся в контексте декора и стереотипов. Это баня с резными ставнями, сказочные терема, узоры хохломы и дымковская игрушка. Но это скорее культурный образ, чем архитектурное течение. Современные архитекторы иногда играют с этим образом, создавая дома, которые «похожи на русские». Но, как и сто лет назад, это больше эксперимент, чем стиль.

Так что русский стиль — это не про строгие каноны. Это про свободу выбора, про возможность взять лучшее из прошлого и адаптировать его под сегодняшний день. А главное — это возможность рассказывать новые истории через архитектуру, вплетая в них нити великой и разнообразной культуры.